盖世汽车研究院:生死竞速,中国乘用车市场激变下的格局重塑

浏览:224

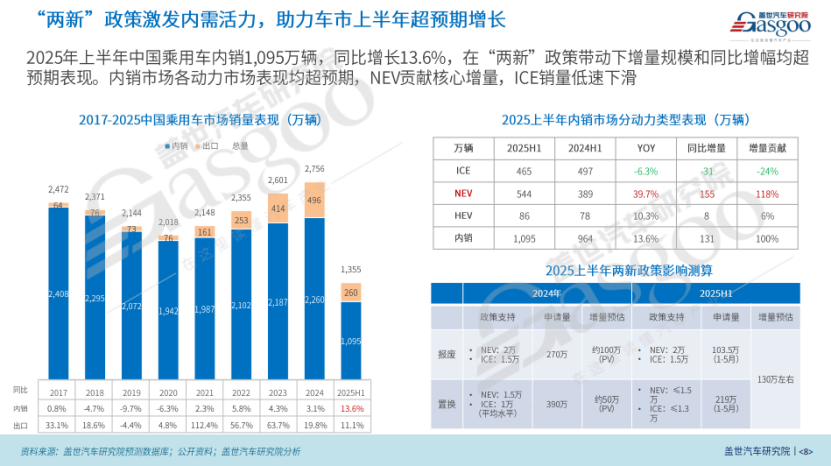

中国乘用车市场在2025年上半年展现出强劲韧性,但行业内部深度调整与格局重塑正以前所未有的速度展开。在政策驱动、技术迭代与激烈竞争交织的背景下,市场参与者面临一场关乎未来的“生死竞速”。在“两新”政策带动下,增量规模和同比增幅均超预期表现。内销市场各动力市场表现均超预期,NEV贡献核心增量,ICE销量低速下滑。插混销量同比增速显著放缓,增幅约30%,头部车企销量增速放缓、产品策略调整和竞争激烈成为插混和增程表现不及预期的主要原因。分级别市场中,A0级和A00级轿车、A级和B级SUV是上半年中国乘用车主要贡献细分市场,其中轿车市场核心增量主要来自于两新政策驱动下的纯电爆款小车增长,SUV市场主要来自于新产品销量提升。

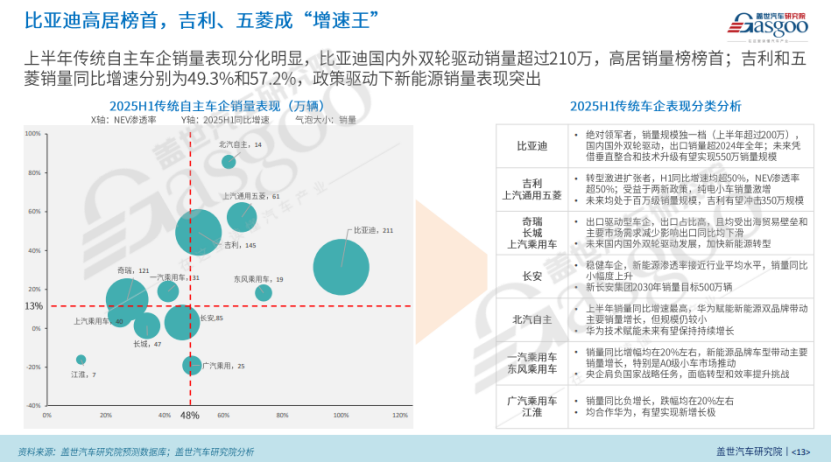

上半年,传统自主车企销量表现分化明显,比亚迪国内外双轮驱动销量超过210万,高居销量榜榜首;吉利和五菱销量同比增速分别为49.3%和57.2%,政策驱动下新能源销量表现突出。同时,合资品牌销量降幅减缓,市场份额稳定在33%左右;但合资阵营车企表现分化严重,头部车企大众、丰田和上汽通用依靠“技术主权下放+本土决策链重构”实现销量企稳,推动合资市场表现超预期。

2025年8月8日,盖世汽车研究院市场分析师董静在盖世汽车研究院年中闭门沙龙上表示,中国汽车产业正从“内卷”竞争阶段向“反内卷”的发展新阶段过渡。政策规范、技术标准升级与市场秩序重构正推动行业走向健康可持续发展,三大阵营的差异化竞争格局已然形成,并在未来将演变为多种形态阵营共存的局面。董静认为,随着国内新能源乘用车快速发展、增换购需求和贸易出海需求的增加,我国乘用车将继续迎来发展空间,基于新能源发展和贸易需求预计2030年市场规模将超过3,000万辆,而自主品牌其市占率在2030年有望接近或超过80%。未来车企玩家将有可能逐渐演变为未来汽车制造商、生态品牌服务商、细分市场产品领先者、头部合资企业、央国企以及其他多种形态阵营。围绕“宏观经济及车市特征分析”“上半年乘用车市场回顾”“未来趋势展望”等方面,董静系统讲解了中国乘用车市场的现状以及未来走向的预测。

董 静 | 盖世汽车研究院市场分析师

宏观经济韧性与车市特征:十字路口的挑战与机遇

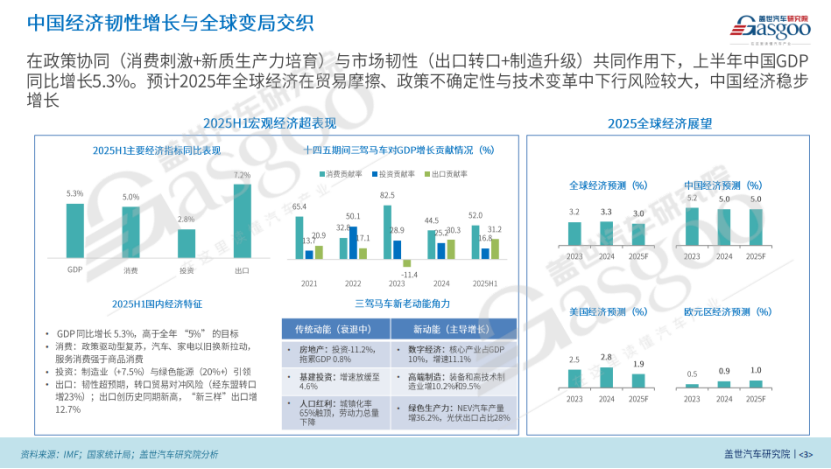

2025年全球经济处于低速增长与高度不确定性的十字路口,下行风险不断加剧,贸易摩擦在特朗普第二任期有所升级,地缘政治冲突也对供应链产生扰动。在此背景下,中国经济展现出较强韧性,上半年GDP同比增长5.3%,远超全年“5%”的目标。这一成绩主要得益于政策协同与市场韧性。消费实现5%增长,出口韧性超预期,上半年同比增长达7.2%,对GDP增长贡献率达31.2%,规模创历史新高。出口结构上,对东盟区域转口大幅提升,“新三样”等新增量增长明显。展望全年,尽管面临挑战,中国经济在政策持续支持与市场韧性下仍有望实现5%的增长。

图源:盖世汽车研究院

然而,汽车行业内部却面临严峻挑战。行业内卷竞争激烈,增收不增利现象明显。2024年汽车行业利润率仅为4.3%,2025年上半年略升至4.8%,但1-4月一度跌至4.1%,整体低于下游工业企业利润率水平。激烈的价格战和需求不足导致整车及零部件企业盈利能力显著下滑,产业链上下游“关停并转”加剧。据统计,2017-2025年间倒闭车企超400家,2024年经销商4S店退网高达4,419家,自动驾驶领域相关破产企业也超50家。行业库存压力增大,2025年上半年库存增加接近40万辆。汽车行业的发展状态并不健康。

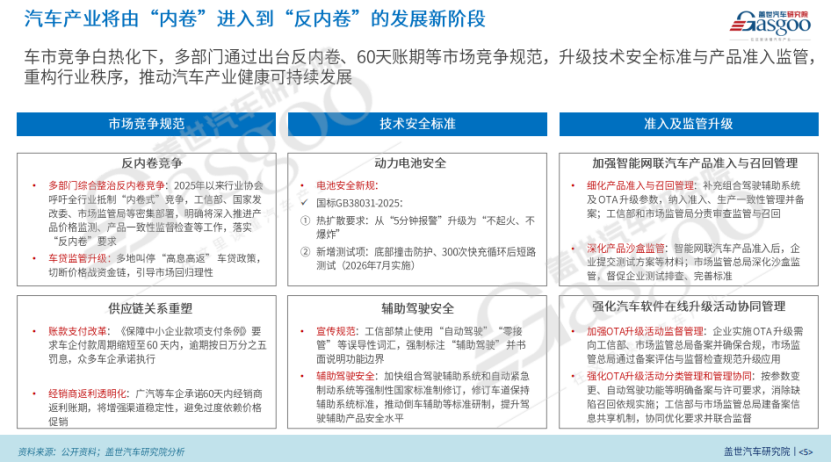

面对这一局面,“反内卷”进程在2025年加速加码。自2024年7月中央政治局会议首次将反对恶性内卷竞争提升至国家战略层面,同年12月中央经济工作会议再次强调后,2025年多部门密集部署:行业协会呼吁抵制“内卷式”竞争;工信部、国家发改委、市场监管局等深入推进产品价格监测、一致性检查;多地叫停“高息高返”车贷政策引导市场回归理性;《保障中小企业款项支付条例》推动60天账期承诺落地;同时,技术安全标准与产品准入监管全面升级。这些措施旨在重构市场竞争秩序,推动产业健康发展,效果已初步显现。

图源:盖世汽车研究院

上半年乘用车市场全景:内需驱动超预期,结构分化加剧

中国乘用车市场经历了技术引进(2001-2010, CAGR 30.9%)、自主创新发展(2011-2017, CAGR 9.3%)阶段后,自2018年起进入以新能源和出口为主要驱动力的低速增长期(CAGR 2.5%)。当前,市场正处于深度结构性发展阶段。

2025年上半年,内需市场表现尤为亮眼。在“两新”政策强力驱动下,乘用车内销达1,095万辆,同比增长13.6%,远超预期。内销增量规模达131万辆,几乎完全由“两新”政策贡献。分动力类型看,新能源(NEV)仍是核心增量贡献者,但燃油车(ICE)虽处下滑通道,其表现亦超预期。2024年政策贡献突出,测算增量约150万辆;2025年支持金额翻倍至3000亿,测算拉动上半年增量约130万。

图源:盖世汽车研究院

出口方面,上半年增速相比前几年有所放缓,但仍保持增长。欧洲和中东是主要出口区域,对上半年出口增量贡献均超30%。东盟及非洲增量贡献亦较高。值得注意的是,部分多边合作国家市场下滑明显,对整体出口造成影响。出口结构持续优化,新能源占比达41.7%,其中插电混动(PHEV)表现突出,成为新一轮出口增长引擎。车企层面,奇瑞、比亚迪位居出口前两位,比亚迪上半年出口超44万辆,实现可观增长。

细分市场结构特征明显:A0/A00级轿车与A级/B级SUV是上半年主要增量贡献者。A0/A00级轿车增量主要源于“两新”政策驱动下的纯电爆款小车(如五菱宏光MINI EV、海鸥、奔腾小马等)。A级/B级SUV增量则主要来自新产品上量(如银河系列、海狮05/07、宋PLUS/宋L、深蓝S7、零跑C10/C11等)以及头部合资企业(如大众途观/探岳系列)通过“一口价”策略极致化性价比并结合智能化赋能实现的增长。值得注意的是,A级和B级车作为主流市场,其新能源渗透率仍低于行业平均水平(48%),未来渗透潜力巨大。

插电混动(含增程)市场增速明显放缓,同比增幅从过去几年的80%+降至29%。市场份额下降,PHEV降2.6个百分点,REEV降1个百分点。纯电(BEV)市场份额上升,挤压是主因,尤其在“两新”政策和大量新车推动下,A0/A00级纯电对BEV增量贡献高达57%。头部车企表现不及预期是另一关键因素:比亚迪在PHEV市场份额超50%,其2024年主力车型在2025年上半年销量断崖式下滑,拖累整体PHEV市场;理想和问界也因产品策略调整,REEV销量增长乏力。

竞争格局重塑:三大阵营分化博弈

在多因素驱动下,中国乘用车市场已形成三大差异化竞争阵营,格局清晰。传统自主“全产业链掌控者”:凭借规模与技术优势碾压市场。核心优势在于强大的成本管控能力、完善的新能源技术路线布局以及智能化的快速追赶。通过新能源多技术发展、全路线完善及智能化迭代,销量持续上升。比亚迪以210万辆销量独居榜首,国内外双轮驱动。吉利和五菱成“增速王”,主要受益于政策驱动及新车上量。奇瑞、上汽乘用车、长城等因出口受贸易环境影响增速相对较低,新能源渗透率也偏低,但未来通过加快转型与双轮驱动仍有增长空间。北汽极狐、江淮等规模较小企业也有可圈表现。该阵营整体实力远超外资及新势力。

图源:盖世汽车研究院

新势力“智能电动颠覆者”:聚焦智能化电动化,凭借领先的智能化技术实现破圈。通过先进智能技术与生态服务场景创新抢占用户心智。除问界因产品调整销量下滑外,2025年上半年其他新势力均实现增长,零跑、小鹏、小米更是呈现倍数级增长。增长路径包括:完善产品矩阵向下拓展、新产品向上结构调整等。盈利水平自2024年起持续改善,理想已率先盈利,预计2025年小鹏、零跑、小米均有望实现盈亏平衡。

合资/外资“转型挣扎者”:正经历艰难转型。整体市场份额稳定在33%左右,2025年上半年降幅相比2024年有所收窄,表现略超预期。但内部分化严重,可细分为四个梯队:头部维稳者:降幅相对较小。关键在稳住燃油车基盘,特别是B级车市场表现较好。通过“技术主权下放+本土决策链重构”,推行“一口价”策略极致性价比、智能化赋能及加快本土研发与技术生态合作。传统豪华品牌:在新能源新势力豪华品牌冲击下,持续面临量价齐跌压力。快速下滑者:降幅超20%。品牌定价能力降低,产品竞争力不足,新能源转型车型市场认可度不高。逆势增长者:规模较小但实现增长。共性在于出口占比较高,积极调整策略,适应中国市场挑战。未来,能否立足中国市场,取决于本土研发、本土制造与本土品牌效率的高效结合。

高端乘用车市场增速低于整体市场,主要因政策更利好中低端车型。结构性变化显著:以BBA为代表的传统高端车型销量119万辆,同比下滑10.3%;而以特斯拉、蔚小理、问界、小米、极氪等为代表的新能源高端车型销量达139万辆,同比增长16.4%,已成为高端市场增长的绝对核心驱动力。智能化水平对比悬殊,新能源高端品牌在辅助驾驶(ADAS)和智能座舱关键指标上对传统高端品牌呈“碾压”态势。消费群体对高端品牌的价值诉求已发生改变,从关注品牌历史、动力、豪华感转向身份表达、品牌人设、先锋科技、新颖设计及圈层社交等。传统豪华品牌正积极拥抱本土科技企业构建技术生态合作以应对挑战。

未来展望与挑战

在多因素驱动下,中国乘用车市场中长期将保持稳定增长态势。短期看,政策促进稳定增长;中期看,新能源转型加速;长期看,将向全面智能化与全球部署方向发展。预计到2030年,中国乘用车市场规模将超过3,000万辆。自主品牌凭借在出口机遇和新能源转型中的强大产品力与科技优势,市场份额有望接近或超过80%。新能源渗透率预计将达到80%,其中BEV与PHEV/REEV将逐渐并驾齐驱。

对2025年全年预测:在“两新”政策延续、新能源技术升级、新产品密集上市等因素影响下,预计国产乘用车市场实现接近5%的增速,总规模约2,884万辆。内销预计增长4.3%至2,360万辆,出口预计增长6%至520万辆左右。新能源仍是核心增长动力,预计规模达1,539万辆,其中BEV增长最为迅猛,PHEV增长13.5%,REEV增长33.7%,传统ICE+混动则下滑12%。

分季度看,上半年在政策与高促销驱动下超预期增长,特别是二季度创历史同期新高。下半年,在反内卷背景下去库存策略、去年高基数,以及仍有1380亿政策支持金额待下发等多因素作用下,预计销量同比将出现小幅回落,但四季度受政策退坡预期影响可能保持高位。

未来车企竞争形态将逐步分化演变,未来汽车制造商 :强化产品研发设计,自主掌控核心零部件与智能技术,打造智能化产品,实现技术与产能输出。单车企规模超300万,总市场份额约50%。生态品牌服务商:利用自有智能化核心技术、品牌与渠道资源,投资布局整合生态服务,直接面对消费者提供定制化产品。单车企规模100-150万,总市场份额约8%。细分市场领先者: 在特定场景或细分市场提供差异化产品满足需求。总规模450-500万,总市场份额15-17%。头部合资企业: 通过加大本土化研发、新车型导入、构建技术合作生态和“在中国为全球”等提升竞争力。总规模约300万,总市场份额约10%。央国企车企:央企主导“技术+规模”国家战略;地方国企依托本地供应链和政府支持。总规模约550万,总市场份额约18%。将面临民企冲击、体制创新和效率提升的长期挑战。

中国乘用车市场正处于激变与重塑的关键节点,“生死竞速”不仅关乎市场份额,更关乎未来生存形态与发展路径。唯有顺应政策导向、加速技术迭代、明确自身定位并构建独特竞争优势的企业,方能在这场竞速中赢得未来。